-

Unternehmen

Produkt

ALU-BEARBEITUNGSMASCHINEN

MOBILE KAPPSÄGEN FÜR ALUMINIUM

MOBILE KOPIERFRÄSMASCHINEN FÜR ALUMINIUM

MOBILE ENDFRÄSMASCHINEN FÜR ALUMINIUM

AUTOMATISCHE GEHRUNGSSÄGEN FÜR ALUMINIUM

KOPIERFRÄSEN FÜR ALUMINIUM

ENDFRÄSMASCHINEN FÜR ALUMINIUM

ECKVERBINDUNGSPRESSEN FÜR ALUMINIUM

DOPPELGEHRUNGSSÄGEN FÜR ALUMINIUM

SÄGEAUTOMATEN FÜR ALUMINIUM

STABBEARBEITUNGSZENTREN

BEARBEITUNGSZENTREN FÜR ALUMINIUM VERBUNDPLATTEN

AUSKLINKSÄGEN

KEILSCHNITTSÄGEN UND KLINKSCHNITTSÄGEN

KAPPSÄGEN FÜR ALUMINIUM

UPVC-BEARBEITUNGSMASCHINEN

MOBILE KAPPSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

MOBILE KOPIERFRÄSEN FÜR KUNSTSTOFF

MOBILE ENDFRÄSMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFF

KAPPSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

KOPIERFRÄSEN FÜR KUNSTSTOFF

ENDFRÄSMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFF

SCHWEISSMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFF

ECKENVERPUTZMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFFPROFILE

DOPPELGEHRUNGSSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

STABBEARBEITUNGSZENTREN

GLASLEISTENSÄGEN

AUTOMATISCHE GEHRUNGSSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

METALL-BEARBEITUNGSMASCHINEN

MANUELLE BLECHBIEGEMASCHINE

MANUELLE BIEGEMASCHINEN

HYDRAULISCHE BIEGEMASCHINEN

NICHT DORNBIEGER

PLATTENBIEGEMASCHINEN

BESAUM UND BESAUMMASCHINEN

HORIZONTALE PRESSEN

BANDSCHLEIFMASCHINEN

ROHRKERBMASCHINEN

ROHRPOLIERMASCHINEN

LASERSCHNEIDEMASCHINEN

ABKANTPRESSEN

VERTIKALDREHZENTREN

BEARBEITUNGSZENTREN

HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

GLAS-BEARBEITUNGSMASCHINEN

ROBOTIK-SONDERMASCHINEN

Service

Blog

Kontakt

Blog

- Startseite

- Blog

- CNC BEARBEITUNG

- HSC FRÄSEN ALUMINIUM

HSC FRÄSEN ALUMINIUM

HSC Fräsen Aluminium: Der ultimative Leitfaden zur Hochgeschwindigkeitszerspanung

Das HSC Fräsen von Aluminium hat die moderne Fertigungslandschaft revolutioniert und stellt heute eine unverzichtbare Schlüsseltechnologie dar, wann immer es um die effiziente und präzise Bearbeitung dieses Leichtmetalls geht. Weit entfernt von konventionellen Zerspanungsstrategien, definiert das High-Speed-Cutting (HSC) die Grenzen von Geschwindigkeit, Oberflächengüte und Komplexität neu. In Branchen, in denen Aluminium aufgrund seiner einzigartigen Materialeigenschaften – geringes Gewicht bei hoher Festigkeit – dominiert, wie in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie oder der Medizintechnik, ist die HSC-Technologie nicht nur eine Option, sondern eine absolute Notwendigkeit, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dieser umfassende Artikel taucht tief in die faszinierende Welt des HSC-Fräsens ein. Wir werden die physikalischen Grundlagen, die spezifischen technologischen Anforderungen an Maschine, Werkzeug und Steuerung sowie die vielfältigen Anwendungsbereiche detailliert beleuchten. Ziel ist es, ein ganzheitliches Verständnis für diesen hochdynamischen Prozess zu schaffen und aufzuzeigen, warum das HSC-Fräsen von Aluminium die erste Wahl für die Fertigung anspruchsvoller Bauteile ist.

Was ist HSC-Fräsen? Eine Abgrenzung zur konventionellen Zerspanung

Bevor wir in die technischen Details eintauchen, ist es entscheidend, das grundlegende Prinzip des High-Speed-Cutting zu verstehen und es von der traditionellen Zerspanung abzugrenzen. Der Begriff "Hochgeschwindigkeit" bezieht sich hierbei nicht nur auf eine hohe Spindeldrehzahl, sondern auf eine komplett andere Bearbeitungsphilosophie.

Die Philosophie des konventionellen Fräsens

Beim konventionellen Fräsen, insbesondere von zähen Materialien wie Stahl, lautet die Devise oft: "viel hilft viel". Es wird mit relativ niedrigen Schnittgeschwindigkeiten, aber mit großen Schnitttiefen (ap) und großen Schnittbreiten (ae) gearbeitet. Das Ziel ist es, mit einem einzigen, kraftvollen Schnitt ein möglichst großes Volumen an Material abzutragen. Dies erfordert Maschinen mit extrem hohem Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen und einer massiven, schweren Bauweise, um die enormen Prozesskräfte aufnehmen zu können. Die Wärme, die bei diesem Prozess entsteht, hat viel Zeit, in das Werkstück und das Werkzeug einzudringen, was oft eine intensive Kühlung mit großen Mengen an Kühlschmiermittel erfordert.

Der Paradigmenwechsel: Die HSC-Strategie

Das HSC-Fräsen kehrt dieses Prinzip um. Die Kernidee ist, die Prozesswärme gar nicht erst tief in das Bauteil eindringen zu lassen. Dies gelingt durch die Anwendung extrem hoher Schnittgeschwindigkeiten, die durch sehr hohe Spindeldrehzahlen erreicht werden. Die Formel lautet hier: "wenig Tiefe, aber mit extremer Geschwindigkeit".

Die Schnitttiefen (ap) und oft auch die Schnittbreiten (ae) sind im Vergleich zur konventionellen Bearbeitung sehr gering. Dafür sind die Vorschubgeschwindigkeiten um ein Vielfaches höher. Der Span wird so schnell vom Werkstück getrennt, dass die entstehende Wärme kaum Zeit hat, in das Material zu diffundieren. Stattdessen wird über 80 % der Prozesswärme direkt mit dem glühenden Span abtransportiert. Das Ergebnis ist eine "kalte" Zerspanung, bei der das Bauteil thermisch kaum belastet wird. Dies ist besonders bei dünnwandigen und labilen Aluminiumbauteilen von entscheidendem Vorteil, da es Verzug minimiert.

Die historische Entwicklung des HSC-Fräsens: Eine Technologie getrieben von Extremen

Die Entwicklung des HSC-Fräsens ist untrennbar mit den technologischen Wettläufen des 20. Jahrhunderts und den besonderen Anforderungen der Luft- und Raumfahrtindustrie verbunden.

Die Ursprünge in der Forschung

Die theoretischen Grundlagen für das HSC-Fräsen wurden bereits in den 1930er Jahren von dem deutschen Ingenieur Carl J. Salomon erforscht. Er postulierte, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem bei steigender Schnittgeschwindigkeit die Temperatur an der Werkzeugschneide wieder zu sinken beginnt. Diese revolutionäre Idee konnte damals mangels passender Maschinentechnologie – insbesondere fehlten ausreichend drehzahlstarke und stabile Spindeln – nicht in die Praxis umgesetzt werden und geriet zunächst in Vergessenheit.

Der Treiber Luft- und Raumfahrt

In den 1970er und 1980er Jahren stand die Luft- und Raumfahrtindustrie vor der Herausforderung, immer komplexere und leichtere Strukturbauteile aus hochfesten Aluminiumlegierungen herzustellen. Die konventionelle Zerspanung stieß hier an ihre Grenzen. Die Bauteile waren oft dünnwandig und neigten stark zu Verzug und Vibrationen. Zudem war die Produktivität zu gering, um die steigenden Bedarfe zu decken. Man erinnerte sich an die Theorien von Salomon und begann, intensiv an der Entwicklung von Hochgeschwindigkeitsspindeln und dynamischeren Maschinen zu forschen.

Der technologische Durchbruch

Der Durchbruch gelang mit der Entwicklung von drei Schlüsseltechnologien:

-

Die Hochfrequenzspindel: Elektromotorisch angetriebene Spindeln, die Drehzahlen von weit über 20.000 U/min erreichten und gleichzeitig die notwendige Stabilität boten.

-

Die digitale CNC-Steuerung: Schnelle Prozessoren und intelligente Algorithmen, die in der Lage waren, die komplexen und schnellen Bewegungsabläufe präzise zu steuern und Werkzeugbahnen vorausschauend zu berechnen (Look-Ahead-Funktion).

-

Fortschrittliche Werkzeugtechnologie: Die Entwicklung von hochfesten Hartmetallsorten, ausgewuchteten Werkzeugaufnahmen und speziellen Schneidengeometrien und Beschichtungen, die den extremen Belastungen standhalten konnten.

Mit dem Zusammenspiel dieser Komponenten wurde das HSC-Fräsen praxistauglich und trat von den Forschungslaboren seinen Siegeszug in die Fertigungshallen an, zunächst in der Luft- und Raumfahrt und im Formenbau, später in der Automobilindustrie und vielen anderen Branchen.

Die Physik des HSC-Fräsens: Warum es bei Aluminium so gut funktioniert

Die Effektivität des HSC-Fräsens bei Aluminium basiert auf spezifischen physikalischen Prinzipien, die es von der konventionellen Zerspanung unterscheiden.

Das Zeitspanvolumen (Q): Die Kennzahl der Produktivität

Das Zeitspanvolumen (Q), also das pro Zeiteinheit abgetragene Materialvolumen, ist die wichtigste Kennzahl für die Produktivität eines Zerspanungsprozesses. Es berechnet sich aus dem Produkt von Schnitttiefe (ap), Schnittbreite (ae) und der Vorschubgeschwindigkeit (vf).

Beim HSC-Fräsen werden die geringeren Werte für ap und ae durch eine exorbitant hohe Vorschubgeschwindigkeit (vf) überkompensiert. Das Ergebnis ist ein Zeitspanvolumen, das oft um ein Vielfaches höher liegt als bei der konventionellen Bearbeitung, was zu drastisch verkürzten Bearbeitungszeiten führt.

Der Wärmehaushalt: Kalte Zerspanung durch heiße Späne

Wie bereits erwähnt, ist das Wärmemanagement der entscheidende Vorteil des HSC-Prozesses. Bei der konventionellen Zerspanung verteilt sich die Wärme etwa zu gleichen Teilen auf Werkstück, Werkzeug und Span. Beim HSC-Fräsen wird der Materialtrennungsprozess so schnell vollzogen, dass die Wärmeenergie fast vollständig im Span gebunden und mit ihm aus der Bearbeitungszone entfernt wird.

-

Vorteil für das Werkstück: Das Bauteil bleibt kühl. Dies verhindert thermischen Verzug, Gefügeveränderungen an der Oberfläche und Eigenspannungen im Material. Dünnwandige Strukturen können ohne Verformung gefräst werden.

-

Vorteil für das Werkzeug: Auch das Werkzeug wird thermisch weniger belastet, was in Kombination mit modernen Beschichtungen zu deutlich höheren Standzeiten führt.

Prozesskräfte und Oberflächengüte

Entgegen der intuitiven Annahme führen die hohen Geschwindigkeiten beim HSC-Fräsen nicht zwangsläufig zu höheren Prozesskräften. Da pro Zahn nur ein sehr kleiner Span abgenommen wird, sind die Schnittkräfte oft sogar geringer als bei der konventionellen Schruppbearbeitung.

-

Geringere Schnittkräfte: Dies schont die Maschinenspindel und ermöglicht die Bearbeitung von labilen und dünnwandigen Bauteilen, ohne diese zu deformieren.

-

Hervorragende Oberflächen: Durch die hohe Schnittgeschwindigkeit und die saubere Spanbildung entstehen sehr glatte, oft spiegelnde Oberflächen. Die typischen "Rattermarken", die durch Vibrationen bei niedrigen Drehzahlen entstehen können, werden vermieden. Oft können nachgelagerte Prozesse wie Schleifen oder Polieren entfallen.

Technologische Voraussetzungen für das HSC-Fräsen von Aluminium

Das HSC-Fräsen stellt extreme Anforderungen an das gesamte Fertigungssystem. Nur das perfekte Zusammenspiel aller Komponenten ermöglicht einen stabilen und effizienten Prozess.

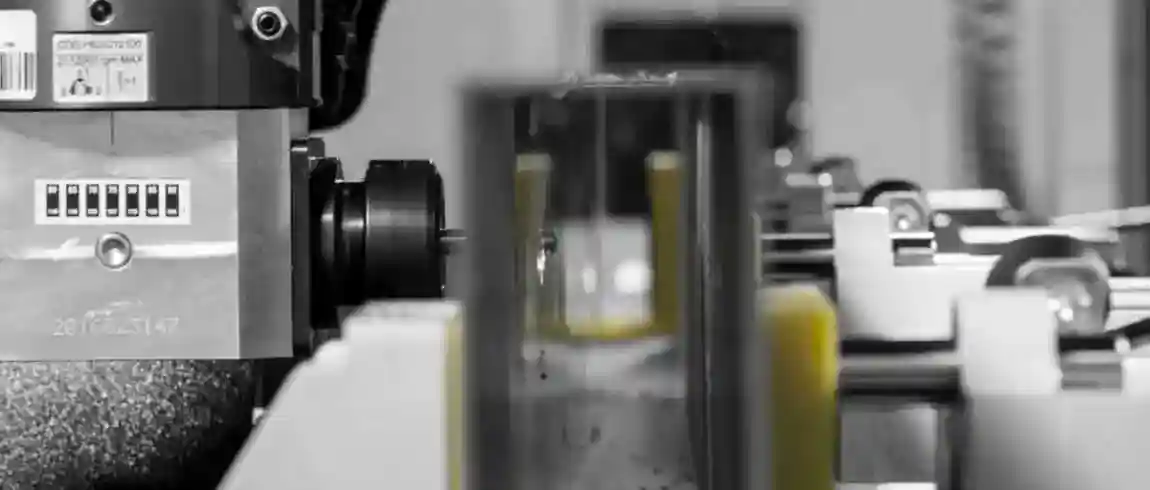

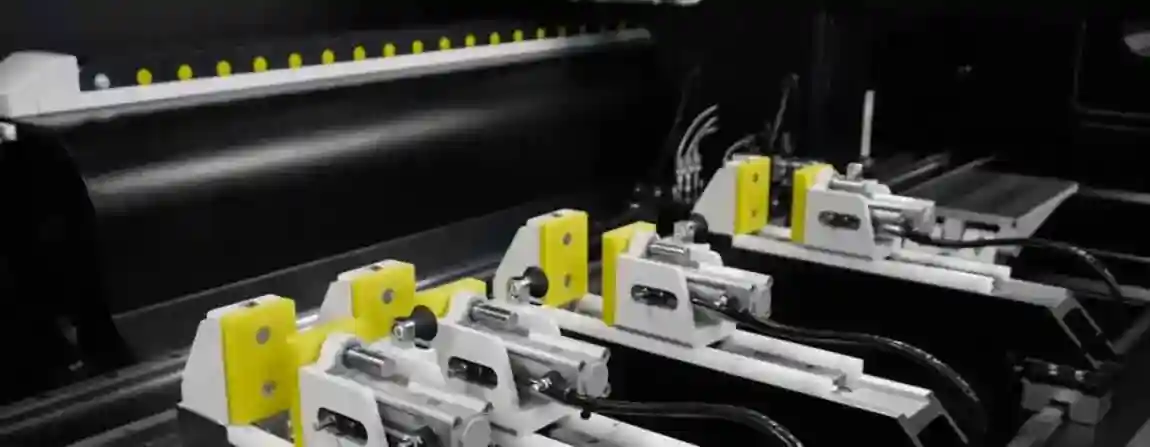

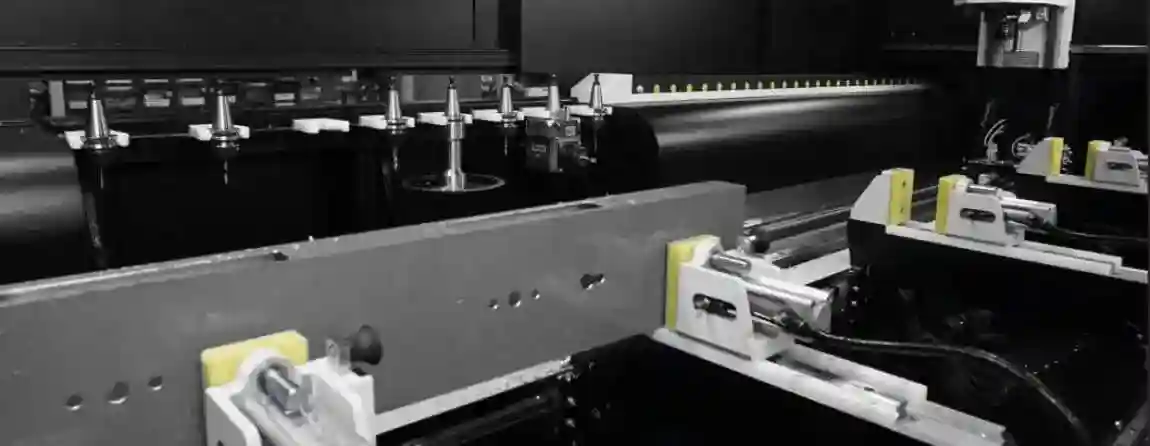

Die HSC-fähige CNC-Fräsmaschine

Eine Standard-Fräsmaschine ist für das HSC-Fräsen ungeeignet. Eine echte HSC-Maschine zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

-

Hohe Steifigkeit und Schwingungsdämpfung: Ein massives Maschinenbett aus Mineralguss oder eine stark verrippte Schweißkonstruktion ist die Basis. Alle beweglichen Komponenten müssen trotz Leichtbauweise extrem steif sein.

-

Hochdynamische Achsantriebe: Leistungsstarke digitale Servoantriebe und Kugelgewindetriebe mit hoher Steigung sorgen für die notwendige Beschleunigung und Präzision bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten.

-

Die Hochfrequenzspindel: Das Herzstück. Drehzahlen von 24.000 U/min sind heute Standard, in speziellen Anwendungen auch bis zu 60.000 U/min. Eine leistungsfähige Flüssigkeitskühlung und hochwertige Keramiklager sind obligatorisch.

-

Schnelle CNC-Steuerung: Die Steuerung muss in der Lage sein, große Mengen an Programmdaten in kürzester Zeit zu verarbeiten (kurze Satzverarbeitungszeiten) und die Werkzeugbahn weit vorauszuberechnen (Look-Ahead), um an Konturübergängen nicht abbremsen zu müssen.

Unsere umfassende Expertise, die auf unzähligen erfolgreichen Kundeninstallationen beruht, befähigt uns, jede Maschineninspektion mit maximaler Akribie durchzuführen, um sowohl höchste Qualitätsstandards als auch die vollständige Einhaltung der CE-Sicherheitsvorschriften zu garantieren. Die Überprüfung der Spindellagerung und der Achsgenauigkeit ist hierbei ein zentraler Punkt.

Die Werkzeuge: Speerspitzen der Präzision

Auch die Werkzeuge müssen für die extremen Bedingungen des HSC-Fräsens ausgelegt sein.

-

Grundmaterial: Als Schneidstoff kommt ausschließlich Feinstkorn-Hartmetall zum Einsatz, das eine hohe Zähigkeit mit maximaler Härte verbindet.

-

Schneidengeometrie: Speziell für Aluminium werden Fräser mit sehr scharfen Schneidkanten, großen Spanwinkeln und polierten Spannuten verwendet. Dies reduziert die Reibung und fördert eine reibungslose Spanabfuhr, um ein Verkleben der Späne (Aufbauschneide) zu verhindern.

-

Beschichtungen: Obwohl Aluminium oft unbeschichtet bearbeitet werden kann, kommen spezielle, extrem glatte Beschichtungen (z.B. auf DLC-Basis - Diamond-Like Carbon) zum Einsatz, um die Reibung weiter zu reduzieren und die Standzeit zu erhöhen.

-

Wuchten: Bei den hohen Drehzahlen ist eine sehr hohe Wuchtgüte des kompletten Werkzeugsystems (Werkzeug plus Aufnahme) unerlässlich, um Vibrationen zu vermeiden, die die Oberfläche ruinieren und die Spindellager zerstören würden.

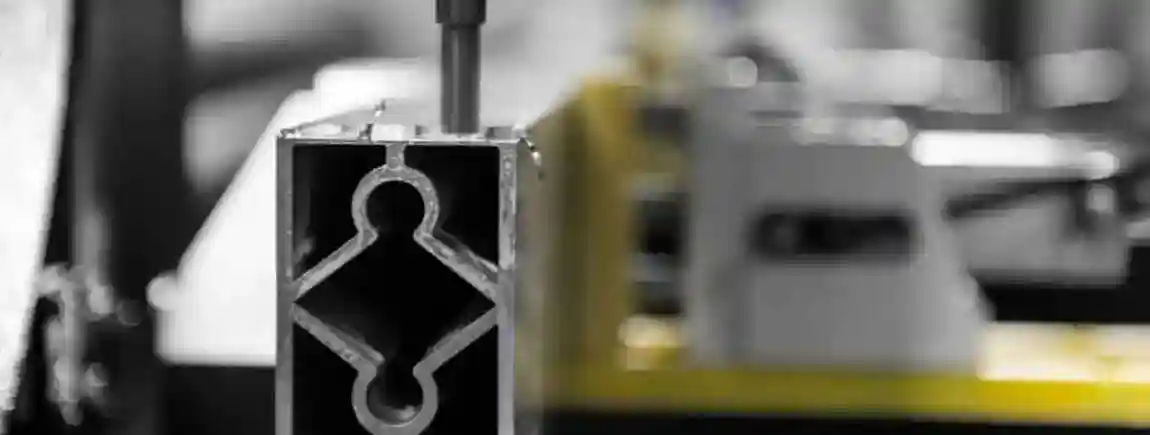

Die Werkzeugaufnahme: Die kritische Schnittstelle

Die Verbindung zwischen Spindel und Werkzeug ist von entscheidender Bedeutung. Die Werkzeugaufnahme muss die hohen Drehmomente spielfrei übertragen und eine exakte Rundlaufgenauigkeit gewährleisten. Gängige Systeme für das HSC-Fräsen sind der Hohlschaftkegel (HSK) oder spezielle Schrumpf- und Hydrodehnspannfutter, die eine hohe Steifigkeit und Dämpfung bieten.

Die CAD/CAM-Prozesskette: Intelligente Programmierung

Ein effizienter HSC-Prozess beginnt lange vor dem ersten Span am Computer. Eine moderne CAD/CAM-Software ist unverzichtbar.

-

CAD (Computer-Aided Design): Hier wird das 3D-Modell des Bauteils konstruiert.

-

CAM (Computer-Aided Manufacturing): Die CAM-Software erzeugt aus dem CAD-Modell die Werkzeugbahnen (den NC-Code). Spezielle HSC-Strategien sorgen dabei für weiche, tangentiale Werkzeugwege ohne abrupte Richtungsänderungen. Ecken werden ausgerundet, und die Software sorgt für einen möglichst konstanten Werkzeugeingriff (trochoidales Fräsen), um die Belastung auf Werkzeug und Maschine zu minimieren.

-

Simulation: Vor der Übertragung an die Maschine wird der gesamte Prozess virtuell simuliert, um Kollisionen zu vermeiden und die Bearbeitungszeit zu optimieren.

Anwendungsbereiche und Branchen: Wo das HSC-Fräsen von Aluminium unverzichtbar ist

Die Vorteile des HSC-Fräsens kommen besonders in Branchen zum Tragen, die komplexe, präzise und leichte Bauteile benötigen.

Luft- und Raumfahrt: Die Wiege des HSC

Hier ist das HSC-Fräsen die dominierende Fertigungstechnologie für Strukturbauteile.

-

Monolithische Bauteile: Ganze Baugruppen, die früher aus vielen Einzelteilen genietet wurden, werden heute aus einem einzigen Block Aluminium gefräst. Dies spart Gewicht und erhöht die Festigkeit. Beispiele sind Spanten, Rippen oder Integralträger für Flügel.

-

Dünnwandige Strukturen: Die geringe thermische Belastung ermöglicht die Herstellung extrem dünnwandiger und komplex verrippter Bauteile ohne Verzug.

-

Hohe Zerspanungsraten: Das sogenannte "Buy-to-Fly-Ratio" (Verhältnis von Rohmaterialgewicht zu Fertigteilgewicht) ist oft extrem. Es ist nicht unüblich, dass aus einem 500-kg-Block Aluminium ein 20-kg-Fertigteil entsteht. Nur mit HSC sind die dafür notwendigen Zerspanungsraten wirtschaftlich darstellbar.

Automobilindustrie und Motorsport

Im Kampf um jedes Gramm Gewicht zur Reduzierung von Emissionen und zur Steigerung der Effizienz ist das HSC-Fräsen von Aluminium entscheidend.

-

Prototypenbau: Schnelle Herstellung von Motorblöcken, Zylinderköpfen oder Fahrwerksteilen direkt aus dem Vollen für die Erprobung.

-

Formenbau: HSC-Fräsen von Aluminium-Formen für das Tiefziehen von Karosserieteilen oder das Schäumen von Interieur-Teilen. Aluminium ist hier wegen seiner guten Wärmeleitfähigkeit und leichten Zerspanbarkeit oft eine Alternative zu Stahl.

-

Motorsport: Fertigung von hochbelasteten und extrem leichten Einzelteilen für Rennfahrzeuge, wo keine Kompromisse bei Gewicht und Leistung gemacht werden können.

Formen- und Werkzeugbau

Im Formenbau für die Kunststoff-Spritzgusstechnik werden oft Aluminium-Prototypenformen oder Kleinserienformen mittels HSC gefräst. Die hervorragende Oberflächengüte reduziert den Aufwand für das manuelle Polieren erheblich. Die hohe Zerspanungsleistung verkürzt die Durchlaufzeit für eine neue Form drastisch.

Medizintechnik

In der Medizintechnik werden höchste Anforderungen an Präzision und Oberflächenqualität gestellt.

-

Prothesen und Implantate: Individuell angepasste Komponenten aus biokompatiblen Aluminiumlegierungen.

-

Gehäuse für medizinische Geräte: Komplexe und oft designorientierte Gehäuse für Analyse-, Diagnose- oder Therapiegeräte.

-

Chirurgische Instrumente: Prototypen und Kleinserien von hochpräzisen Instrumenten.

Auf der Grundlage unserer tiefgreifenden, in zahlreichen Kundenprojekten gewonnenen Erfahrung, stellen wir sicher, dass Service- und Sicherheitsüberprüfungen stets den strengsten Kriterien für Qualität und CE-konforme Betriebssicherheit genügen. Dies ist gerade in regulierten Branchen wie der Medizintechnik von größter Bedeutung.

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung: Eine Investition, die sich auszahlt

Die Investition in eine HSC-fähige Infrastruktur ist zunächst höher als in konventionelle Maschinen. Die Betrachtung der Gesamtkosten (Total Cost of Ownership) zeigt jedoch schnell die enormen wirtschaftlichen Vorteile auf.

Investitionskosten vs. Produktivitätsgewinn

Eine HSC-Fräsmaschine ist in der Anschaffung teurer. Sie benötigt eine schnellere Steuerung, eine teurere Spindel und eine steifere Gesamtkonstruktion. Auch die Kosten für balancierte Werkzeugaufnahmen und spezielle HSC-Werkzeuge sind höher. Dieser Mehraufwand wird jedoch durch einen massiven Produktivitätsgewinn mehr als kompensiert. Die Bearbeitungszeiten können, je nach Bauteil, um 50 % bis 80 % und mehr reduziert werden. Eine HSC-Maschine kann oft die Arbeit von drei bis vier konventionellen Maschinen erledigen.

Reduzierung der Gesamtkosten pro Bauteil

Die Rentabilität des HSC-Fräsens zeigt sich in der Reduzierung der Stückkosten.

-

Geringere Maschinenkosten: Durch die massiv verkürzten Bearbeitungszeiten sinkt der Anteil der Maschinenkosten (Abschreibung, Energie, Wartung) pro Bauteil.

-

Geringere Werkzeugkosten: Obwohl HSC-Werkzeuge teurer sind, führen die optimalen Schnittbedingungen und die geringere thermische Belastung oft zu einer deutlich höheren Standzeit, was die Werkzeugkosten pro Bauteil senkt.

-

Reduzierung der Nacharbeit: Die exzellente Oberflächengüte macht manuelle Nacharbeiten wie Schleifen oder Polieren oft überflüssig.

-

Geringerer Ausschuss: Der stabile und kontrollierte Prozess führt zu einer sehr hohen Maß- und Formgenauigkeit und reduziert die Ausschussquote.

Die Sicherheit und Langlebigkeit von Anlagen ist unser oberstes Gebot. Deshalb fließt unsere langjährige Projekterfahrung in jede Inspektion ein, um eine erstklassige Qualität und die konsequente Einhaltung aller CE-Sicherheitsnormen zu gewährleisten. Eine prozesssichere Maschine ist die Grundlage für eine wirtschaftliche Fertigung ohne ungeplante und teure Stillstände.

Zukunft des HSC-Fräsens: Intelligente Prozesse und neue Horizonte

Die Entwicklung des HSC-Fräsens ist noch lange nicht am Ende. Trends wie Industrie 4.0, künstliche Intelligenz und neue Werkstofftechnologien werden die Hochgeschwindigkeitszerspanung weiter vorantreiben.

Die intelligente, selbstoptimierende Maschine

Die Fräsmaschine der Zukunft wird zu einem cyber-physischen System. Eine Vielzahl von Sensoren erfasst während des Prozesses Daten zu Schwingungen, Temperaturen, Kräften und Akustik. Eine KI-gestützte Steuerung analysiert diese Daten in Echtzeit und passt die Prozessparameter (Drehzahl, Vorschub) dynamisch an, um stets am absoluten Optimum zu arbeiten. Sie erkennt Werkzeugverschleiß, bevor er zu einem Bruch führt, und optimiert die Werkzeugwege selbstständig.

Hybrid-Fertigung und neue Materialien

Die Kombination von HSC-Fräsen mit additiven Verfahren wie dem Laserauftragschweißen in einer Maschine wird neue Möglichkeiten im Leichtbau eröffnen. Zudem werden neue Aluminiumlegierungen und Metall-Matrix-Composites (MMC) entwickelt, die noch leichter und fester sind und neue Herausforderungen an die Zerspanung stellen, für die das HSC-Fräsen prädestiniert ist.

Nachhaltigkeit und Energieeffizienz

Der Energieverbrauch wird ein immer wichtigeres Thema. Zukünftige HSC-Maschinen werden über energieeffizientere Komponenten (Antriebe, Kühlaggregate) und ein intelligentes Energiemanagement verfügen. Die Weiterentwicklung von Beschichtungen und Werkzeuggeometrien wird die Trockenbearbeitung von Aluminium in noch mehr Anwendungsfällen ermöglichen und so den Bedarf an Kühlschmiermitteln weiter reduzieren.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zum HSC Fräsen von Aluminium

Frage 1: Ist HSC-Fräsen nur zum Schlichten (Feinbearbeitung) geeignet?

Nein, das ist ein weit verbreiteter Irrglaube. Das HSC-Fräsen ist eine universelle Strategie, die sowohl für das Schruppen (Grobbearbeitung) als auch für das Schlichten eingesetzt wird. Beim HSC-Schruppen werden mit extrem hohen Vorschüben und angepassten Schnitttiefen in kürzester Zeit große Materialvolumina abgetragen. Beim HSC-Schlichten werden dann mit sehr hohen Drehzahlen und feinen Zustellungen exzellente Oberflächen erzeugt.

Frage 2: Kann man Aluminium auch trocken fräsen?

Ja, unter bestimmten Bedingungen ist die Trockenbearbeitung von Aluminium möglich und wird auch praktiziert. Es erfordert jedoch speziell dafür ausgelegte Werkzeuge (Geometrie und Beschichtung) und eine sehr effektive Absaugung der Späne, da Aluminiumspäne leicht entzündlich sein können. In vielen Fällen ist die Minimalmengenschmierung (MMS) der beste Kompromiss, da sie die Vorteile der Trockenbearbeitung (trockene Bauteile und Späne) mit einer effektiven Schmierung und Kühlung der Schneide kombiniert.

Frage 3: Welche Rolle spielt die Programmierung (CAM) für den Erfolg des HSC-Prozesses?

Die CAM-Programmierung ist von absolut entscheidender Bedeutung. Der Erfolg des HSC-Fräsens steht und fällt mit der Qualität der erzeugten Werkzeugbahnen. Eine gute HSC-Programmierung vermeidet abrupte Richtungsänderungen, sorgt für weiche, tangentiale An- und Abfahrbewegungen und versucht, die Werkzeugbelastung konstant zu halten (z.B. durch trochoidales Fräsen). Ein NC-Programm, das für die konventionelle Bearbeitung erstellt wurde, kann auf einer HSC-Maschine nicht effizient und prozesssicher laufen.

Kostenlose Beratung anfordern www.evomatec.com

- HSC Fräsen Aluminium

- High-Speed-Cutting

- Aluminiumzerspanung

- Hochgeschwindigkeitszerspanung

- CNC Fräsen Aluminium

- Aluminiumbearbeitung

- 5-Achs Fräsen Aluminium

- Leichtmetallbearbeitung

- HSC-Technologie

- Zeitspanvolumen

- Minimalmengenschmierung

- Trockenbearbeitung Aluminium

- Formenbau Aluminium

- Luft- und Raumfahrt Zerspanung

- Automobilindustrie Leichtbau

- Dünnwandbearbeitung

- Hochfrequenzspindel

- CAD CAM HSC

- Prozesskräfte HSC

- Oberflächengüte Fräsen

- Präzisionszerspanung

- Aluminiumlegierungen fräsen

GERMANY

GERMANY ENGLISH

ENGLISH FRANCE

FRANCE SPAIN

SPAIN PORTUGAL

PORTUGAL